Kategorie:Vergaberecht: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 62: | Zeile 62: | ||

===[[Unterschwellenbereich]]=== | ===[[Unterschwellenbereich]]=== | ||

{{:Unterschwellenbereich}} | {{:Unterschwellenbereich}} | ||

| + | |||

| + | ====[[Öffentliche Ausschreibung]]==== | ||

| + | {{:Öffentliche Ausschreibung}} | ||

| + | |||

| + | ====[[Beschränkte Ausschreibung]]==== | ||

| + | {{:Beschränkte Ausschreibung}} | ||

| + | |||

| + | ====[[Freihändige Vergabe]]==== | ||

| + | {{:Freihändige Vergabe}} | ||

| + | |||

| + | ====[[Verhandlungsvergabe]]==== | ||

| + | {{:Verhandlungsvergabe}} | ||

===[[Direktauftrag]]=== | ===[[Direktauftrag]]=== | ||

Version vom 12. Dezember 2020, 13:17 Uhr

Als Vergaberecht wird die Gesamtheit der Normen bezeichnet, die ein Träger öffentlicher Verwaltung bei der Beschaffung von sachlichen Mitteln und Leistungen, die er zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben benötigt, zu beachten hat<ref>BVerfG, Urteil v. 13.06.2006 - 1 BvR 1160/03 = NJW 2006, 3701</ref>. Das Vergaberecht wird auch als Teil des Haushaltsrechts angesehen und dient u.a. der sparsamen Verwendung öffentlicher Gelder.<ref>Nelskamp/Dahmen, Dokumentation im Vergabeverfahren, KommJur 2010, 208, 210</ref>

Übersichten

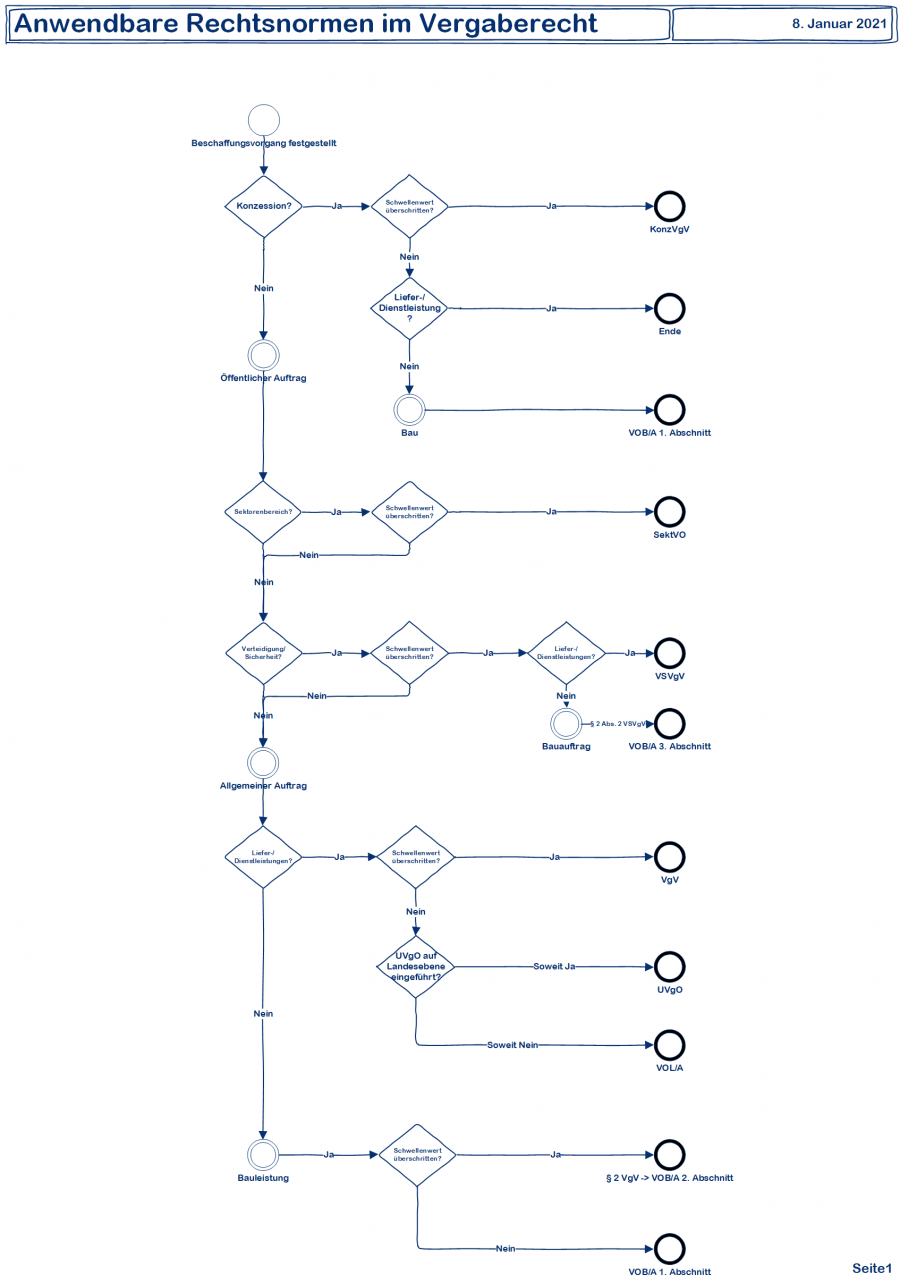

Anwendbare Rechtsnormen im Vergaberecht

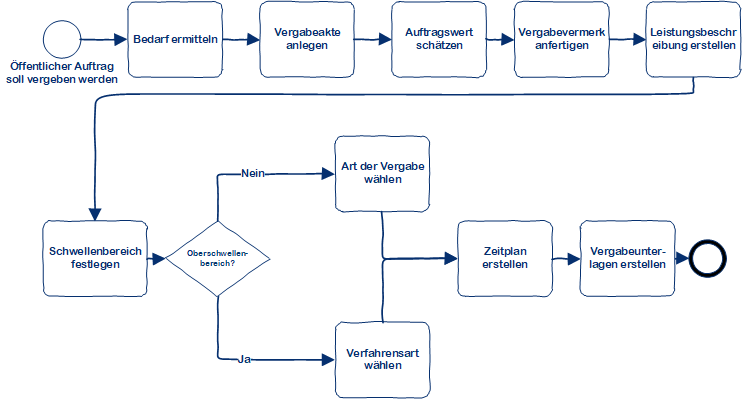

Vergabeverfahren im weiteren Sinne aus Sicht des öffentlichen Auftraggebers (Vorbereitungen)

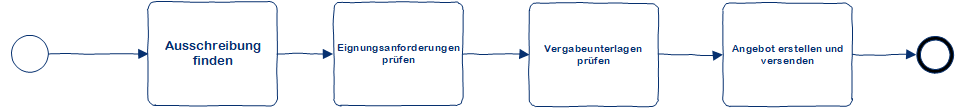

Schritte des Bieters im Vergabeprozess

Übersicht

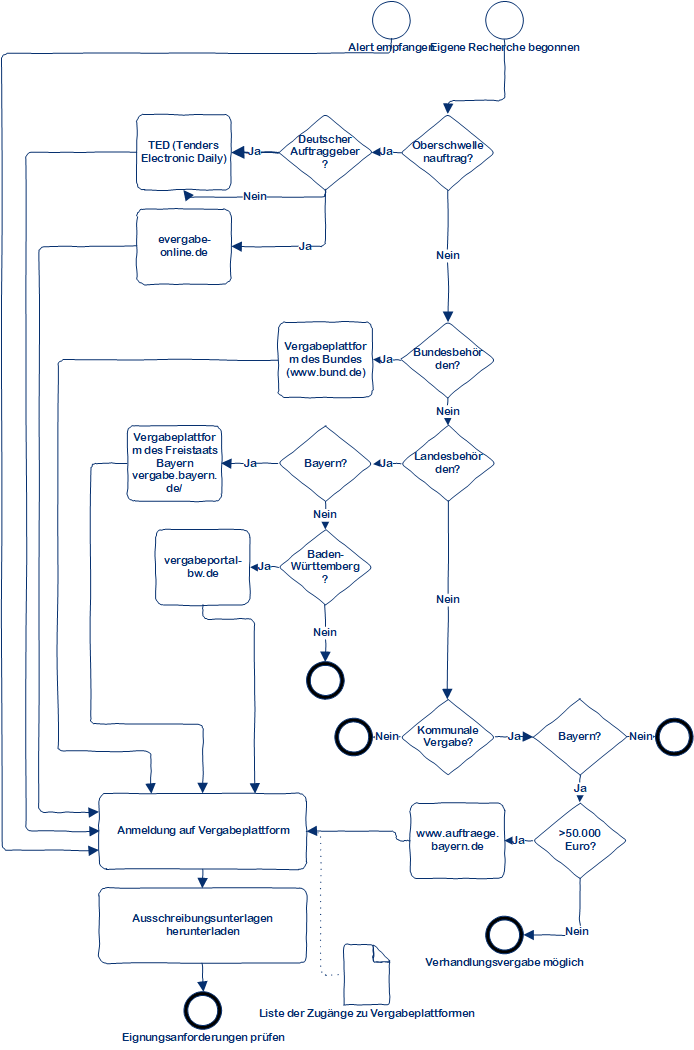

Ausschreibung finden

Auftraggeber

Auftraggeber im Sinne des Teil 4 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen (§§ 97 - 184) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind nach GWB § 97

- öffentliche Auftraggeber im Sinne des GWB § 99,

- Sektorenauftraggeber im Sinne des GWB § 100 und

- Konzessionsgeber im Sinne des GWB § 101.

Öffentliche Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber sind nach GWB § 99

- Gemeinden, z.B. die Stadt Burgkunstadt

- Landkreise, z.B. der Landkreis Lichtenfels

- Bezirke, z.B. der Bezirk Oberfranken

- Bundesländer, z.B. der Freistaat Bayern

- die Bundesrepublik Deutschland

Gebietskörperschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts.</ref> sowie deren Sondervermögen<ref>Sondervermögen von Gebietskörperschaften sind z.B. deren Eigenbetriebe oder nichtrechtsfähige Stiftungen.</ref>,

- andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen<ref>z.B. Kliniken oder Entsogungsuntnerehmen als GmbH mit kommunalem Träger</ref>, sofern

a) sie überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert werden,

b) ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 unterliegt oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 bestimmt worden sind;

dasselbe gilt, wenn diese juristische Person einer anderen juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht ausübt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, - Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,

- natürliche oder juristische Person des privaten Rechts sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbewerbe von Stellen, die unter die Nummern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden.

Im Unterschwellenbereich gilt im Gegensatz zum Oberschwellenbereich grundsätzlich kein funktionaler, sondern ein institutioneller Auftraggeberbegriff<ref>Angela Dageförde, Holger Thärichen, et al., Handbuch für den Fachanwalt für Vergaberecht (Schriftenreihe des forum vergabe), Bundesanzeiger Verlag, 3. Januar 2019, ISBN 9783846206836, S. 113</ref>. Umfasst sind davon

- Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen sowie

- juristische Personen des öffentlichen Rechts<ref>Angela Dageförde, Holger Thärichen, et al., Handbuch für den Fachanwalt für Vergaberecht (Schriftenreihe des forum vergabe), Bundesanzeiger Verlag, 3. Januar 2019, ISBN 9783846206836, S. 113</ref>.

Insbesondere juristische Personen des privaten Rechts sind nur dann erfasst, wenn sie über spezielle Regelungen einbezogen werden.<ref>vgl. Angela Dageförde, Holger Thärichen, et al., Handbuch für den Fachanwalt für Vergaberecht (Schriftenreihe des forum vergabe), Bundesanzeiger Verlag, 3. Januar 2019, ISBN 9783846206836, S. 113</ref> Ausschreibungspflichten können sich aus dem Zuwendungsrecht ergeben, z.B. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)<ref>Angela Dageförde, Holger Thärichen, et al., Handbuch für den Fachanwalt für Vergaberecht (Schriftenreihe des forum vergabe), Bundesanzeiger Verlag, 3. Januar 2019, ISBN 9783846206836, S. 114</ref>.

Sektorenauftraggeber

Sektorenauftraggeber sind nach GWB § 100 Abs. 1

- öffentliche Auftraggeber gemäß GWB § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Sektorentätigkeit gemäß GWB § 102 ausüben,

- natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die eine Sektorentätigkeit gemäß GWB § 102 ausüben, wenn

- a) diese Tätigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausgeübt wird, die von einer zuständigen Behörde gewährt wurden, oder

- b) öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3 auf diese Personen einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben können.

Besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a sind Rechte, die dazu führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeit einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass die Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird. Keine besonderen oder ausschließlichen Rechte in diesem Sinne sind Rechte, die aufgrund eines Verfahrens nach den Vorschriften dieses Teils oder aufgrund eines sonstigen Verfahrens gewährt wurden, das angemessen bekannt gemacht wurde und auf objektiven Kriterien beruht. (GWB § 100 Abs.2)

Die Ausübung eines beherrschenden Einflusses im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird gemäß GWB § 100 Abs. 3 vermutet, wenn ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3

- unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt,

- über die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte verfügt oder

- mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens bestellen kann.

Konzessionsgeber

Konzessionsgeber sind nach GWB § 101 Abs. 1

- 1. öffentliche Auftraggeber gemäß GWB § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Konzession vergeben,

- 2. Sektorenauftraggeber gemäß GWB § 100 Absatz 1 Nummer 1, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit vergeben,

- 3. Sektorenauftraggeber gemäß GWB § 100 Absatz 1 Nummer 2, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit vergeben.

§ 100 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend (GWB § 101 Abs.2).

Die Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (Konzessionsvergaberichtlinie) gilt gemäß Artikel 12 Abs. 1 nicht für Konzessionen betreffend

a) die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Trinkwasser,

b) die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze.

Die Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (Konzessionsvergaberichtlinie) gilt außerdem gemäß Artikel 12 Abs. 2 nicht für Konzessionen, die einen oder beide der nachfolgend aufgeführten Gegenstände haben und die mit einer Tätigkeit nach Absatz 1 in Zusammenhang stehen:

a) Wasserbauvorhaben sowie Bewässerungs- und Entwässerungsvorhaben, sofern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 % der mit den entsprechenden Vorhaben beziehungsweise Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht, oder

b) Abwasserbeseitigung oder -behandlung.

Diese sind somit auch nicht von der Definition des GWB § 101 erfasst.<ref>vgl. Angela Dageförde, Holger Thärichen, et al., Handbuch für den Fachanwalt für Vergaberecht (Schriftenreihe des forum vergabe), Bundesanzeiger Verlag, 3. Januar 2019, ISBN 9783846206836, Seite 290</ref>

Öffentlicher Auftrag

Öffentliche Aufträge sind nach GWB § 103 Abs. 1 entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die

- die Lieferung von Waren,

- die Ausführung von Bauleistungen oder

- die Erbringung von Dienstleistungen

zum Gegenstand haben.

Schätzung des Auftragswertes

- WEITERLEITUNG Schätzung des Auftragswerts

Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Vergaberechts für öffentliche Auftraggeber

Der 4. Teil des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ist nicht anzuwenden bei folgenden Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Vergaberechts für öffentliche Auftraggeber:

- GWB § 107 Allgemeine Ausnahmen

- GWB § 108 Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit

- GWB § 109 Ausnahmen für Vergaben auf der Grundlage internationaler Verfahrensregeln.

Grundsätze der Vergabe

Für den Oberschwellenbereich regelt GWB § 97 folgende Grundsätze der Vergabe:

Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden nach GWB § 97 Abs. 1 Satz 1

- im Wettbewerb und

- im Wege transparenter Verfahren vergeben.

Dabei werden die Grundsätze

- der Wirtschaftlichkeit und

- der Verhältnismäßigkeit

gewahrt (GWB § 97 Abs. 1 Satz 2).

Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind

- gleich zu behandeln<ref>Siehe auch Nichtdiskriminierung</ref>, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet (GWB § 97 Abs. 2).

Bei der Vergabe werden

- Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt (GWB § 97 Abs. 3).

sind nach GWB § 97 Abs. 4 Satz 1 bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

- Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren verwenden Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich elektronische Mittel nach Maßgabe der aufgrund des § 113 erlassenen Verordnungen (GWB § 97 Abs. 5).

- Unternehmen haben nach GWB § 97 Abs. 6 Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren eingehalten werden<ref>Siehe auch Öffentlichkeit</ref>.

UVgO § 2 und VOB/A § 2 enthalten entsprechende Regelungen für den Unterschwellenbereich.

Arten der Vergabe

Im Vergabeverfahren sind folgende Arten der Vergabe möglich, je nachdem, ob der geschätzte Auftragswert oberhalb oder unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt<ref>vgl. Busse/Keller, Taschenbuch für Gemeinde- und Stadträte in Bayern, Boorberg Verlag, 4. Aufl. 2014, ISBN 9783415052086 S. 231</ref>:

| Oberschwellenbereich - Verfahrensarten<ref>GWB § 119</ref>: | Unterschwellenbereich - Arten der Vergabe<ref>VOB/A § 3;UVgO § 8</ref>: |

|---|---|

| Offenes Verfahren<ref>GWB § 119 Abs. 3</ref> | Öffentliche Ausschreibung<ref>VOB/A § 3 Nr. 1; BHO § 55; UVgO § 8 Abs. 2 Satz 1</ref> |

| Nichtoffenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb<ref>GWB § 119 Abs. 4</ref> | Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb<ref>BHO § 55; UVgO § 8 Abs. 2 Satz 1; VOB/A § 3a Abs. 1 Satz 1</ref> oder ohne Teilnahmewettbewerb<ref>VOB/A § 3 Nr. 2; UVgO § 8 Abs. 3</ref> |

| Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder ohne Teilnahmewettbewerb<ref>GWB § 119 Abs. 5</ref> | Freihändige Vergabe<ref>VOB/A § 3a Abs. 3</ref>/ Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb oder ohne Teilnahmewettbewerb<ref>UVgO § 8 Abs. 4, UVgO § 12</ref> |

| Wettbewerblicher Dialog<ref>GWB § 119 Abs. 6</ref> | |

| Innovationspartnerschaft<ref>GWB § 119 Abs. 7</ref> | |

| Direktauftrag<ref>UVgO § 14 Satz 1; VOB/A § 3a Abs.4</ref> |

Öffentlichen Auftraggebern im Oberschwellenbereich stehen das offene Verfahren und das nicht offene Verfahren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach ihrer Wahl zur Verfügung (GWB § 119 Abs. 2 Satz 1). Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) gestattet ist (GWB § 119 Abs. 2 Satz 2).

Im Unterschwellenbereich muss dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen (BHO § 55; UVgO § 8 Abs. 2 Satz 1). Für die Vergabe von Bauleistungen gelten VOB/A § 3, VOB/A § 3a) Abs. 1.

Oberschwellenbereich

Überschreitet der geschätzte Auftragswert den sog. EU-Schwellenwert<ref>man spricht hier auch vom "Kartellvergaberecht"</ref>, sind spezielle Vorschriften nach dem sog. Kaskadenprinzip anzuwenden:

- 1. Stufe: Gesetzesebene

- GWB § 97 ff.

- 2. Stufe: Verordnungsebene

- 3. Stufe Ebene der Vergabe- und Vertragsordnungen:

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)<ref>Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen</ref> - Abschnitt 2<ref>vgl. VgV § 2 Satz 2</ref>

Aufträge im Oberschwellenbereich müssen europaweit – zwingend über die Online-Version des „Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union“ für das europäische öffentliche Auftragswesen, d. h. die Plattform „TED“ (Tenders Electronic Daily, https://ted.europa.eu) – ausgeschrieben werden.<ref>Daniel Naumann. Vergaberecht: Grundzüge der öffentlichen Auftragsvergabe (essentials) (German Edition) . Springer Fachmedien Wiesbaden. Kindle-Version.</ref>

Offenes Verfahren

Bei einem offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf (GWB § 119 Abs. 3, VgV § 15 Abs. 1 Satz 1). Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben (VgV § 15 Abs. 1 Satz 2; VOB/A § 3b EU Abs. 1; SektVO § 14 Abs. 1).

Der öffentliche Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über das Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen, insbesondere über Änderungen der Angebote oder Preise, sind unzulässig. (VgV § 15 Abs. 4)

Nichtoffenes Verfahren

Das nicht offene Verfahren ist nach GWB § 119 Abs. 4 ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von Angeboten auffordert.

Bei einem nicht offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber nach VgV § 16 Abs. 1 Satz 1 eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben (VgV § 16 Abs. 1 Satz 2). Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung (VgV § 16 Abs. 1 Satz 3). Die vom öffentlichen Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf beim nicht offenen Verfahren nicht niedriger als fünf sein (VgV § 51 Abs. 2 Satz 1). In jedem Fall muss die vorgesehene Mindestzahl ausreichend hoch sein, sodass der Wettbewerb gewährleistet ist (VgV § 51 Abs. 2 Satz 2).

Verhandlungsverfahren

Wettbewerblicher Dialog

Der wettbewerbliche Dialog im Oberschwellenbereich ist nach GWB § 119 Abs. 6 ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können. Nach einem Teilnahmewettbewerb eröffnet der öffentliche Auftraggeber mit den ausgewählten Unternehmen einen Dialog zur Erörterung aller Aspekte der Auftragsvergabe.

Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog gemäß VgV § 14 Abs. 3 vergeben, wenn

- die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden können,

- der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,

- der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann,

- die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, vom öffentlichen Auftraggeber nicht mit ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine Europäische Technische Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische Spezifikation oder technische Referenzen im Sinne der Anlage 1 Nummer 2 bis 5 beschrieben werden kann oder

- im Rahmen eines offenen oder nicht offenen Verfahrens keine ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare Angebote eingereicht wurden; nicht ordnungsgemäß sind insbesondere Angebote, die nicht den Vergabeunterlagen entsprechen, nicht fristgerecht eingereicht wurden, nachweislich auf kollusiven Absprachen oder Korruption beruhen oder nach Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers ungewöhnlich niedrig sind; unannehmbar sind insbesondere Angebote von Bietern, die nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, und Angebote, deren Preis die vor Einleitung des Vergabeverfahrens festgelegten und dokumentierten eingeplanten Haushaltsmittel des öffentlichen Auftraggebers übersteigt; der öffentliche Auftraggeber kann in diesen Fällen von einem Teilnahmewettbewerb absehen, wenn er in das Verhandlungsverfahren alle geeigneten Unternehmen einbezieht, die form- und fristgerechte Angebote abgegeben haben.

"Der wettbewerbliche Dialog hat sich in Fällen als nützlich erwiesen, in denen öffentliche Auftraggeber nicht in der Lage sind, die Mittel zur Befriedigung ihres Bedarfs zu definieren oder zu beurteilen, was der Markt an technischen, finanziellen oder rechtlichen Lösungen zu bieten hat. Diese Situation kann insbesondere bei innovativen Projekten, bei der Realisierung großer, integrierter Verkehrsinfrastrukturprojekte oder großer Computer-Netzwerke oder bei Projekten mit einer komplexen, strukturierten Finanzierung eintreten. Den öffentlichen Auftraggebern sollte gegebenenfalls empfohlen werden, einen Projektleiter zu ernennen, um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsteilnehmern und dem öffentlichen Auftraggeber während des Vergabeverfahrens zu gewährleisten."<ref>Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (Vergaberichtlinie) Erwägungsgrund (42)</ref>

Innovationspartnerschaft

Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht auf dem Markt verfügbarer Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen. Nach einem Teilnahmewettbewerb verhandelt der öffentliche Auftraggeber in mehreren Phasen mit den ausgewählten Unternehmen über die Erst- und Folgeangebote. (GWB § 119 Abs. 7) Die Marktverfügbarkeit kann über eine Markterkundung (VgV § 28) analysiert werden.

Der Beschaffungsbedarf, der der Innovationspartnerschaft zugrunde liegt, darf nach VgV § 19 Abs. 1 Satz 2 nicht durch auf dem Markt bereits verfügbare Liefer- oder Dienstleistungen befriedigt werden können. Der öffentliche Auftraggeber beschreibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der innovativen Liefer- oder Dienstleistung (VgV § 19 Abs. 1 Satz 3). Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschreibung Mindestanforderungen darstellen (VgV § 19 Abs. 1 Satz 4). Es sind Eignungskriterien vorzugeben, die die Fähigkeiten der Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lösungen betreffen (VgV § 19 Abs. 1 Satz 5). Die bereitgestellten Informationen müssen so genau sein, dass die Unternehmen Art und Umfang der geforderten Lösung erkennen und entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen (VgV § 19 Abs. 1 Satz 6).

Unterschwellenbereich

Unterhalb der EU-Schwellenwerte<ref>Man spricht hier auch vom "Haushaltsvergaberecht", vgl. Stelkens/Bonk/Sachs 2018, § 54 VwVfG, Rn. 155a, zitiert nach Daniel Naumann. Vergaberecht: Grundzüge der öffentlichen Auftragsvergabe (essentials) (German Edition) . Springer Fachmedien Wiesbaden. Kindle-Version.</ref> finden

- die haushaltsrechtlichen Regelungen des Bundes, der Länder und der Kommunen

- sowie als Vergabe- und Vertragsordnungen

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)<ref>Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen</ref> - erster Abschnitt

- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) Ausgabe 2009</ref><ref>die VOL nur für den Bund, jedoch nicht für alle Bundesländer und alle Kommunen in allen Bundesländern verpflichtend; sie hat insoweit Empfehlungscharakter, vgl. Weyand, ibr-online-Kommentar Vergaberecht, Stand 14.09.2015, Einleitung 4 Rn. 9.</ref> - erster Abschnitt

- Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)<ref>Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer-und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte</ref>

Anwendung.

Öffentliche Ausschreibung

Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss im Unterschwellenbereich<ref>vgl. HGrG § 30, BHO § 55 Abs. 1, BayHO Art. 55 Abs. 1, KommHV-Kameralistik § 31 Abs. 1, KommHV-Doppik § 30 Abs. 1</ref> eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur Abgabe von Angeboten auffordert.

Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben. (VOB/A § 3 Abs. 1; VOL/A § 3 Abs. 1; UVgO § 9 Abs. 1 Satz 1)

"Die öffentliche Ausschreibung ist jeweils nach §... § 3 Abs. 2 ... des Teils A der VOB oder VOL die Regelvergabeart, von der abzuweichen besondere Sachgründe erfordert. Ihr Vorrang vor anderen Vergabearten verfolgt den Zweck, einen möglichst breiten und transparenten Wettbewerb zu schaffen und damit sicherzustellen, dass der im Sinne der Ausschreibung günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Zuwendungen der öffentlichen Hand werden regelmäßig ... mit einer Verpflichtung des Zuwendungsempfängers zur Einhaltung dieser Bestimmung verbunden, weil auf diesem Wege gewährleistet werden kann, dass bei der Verwendung der Zuwendungen das haushaltsrechtliche Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eingehalten wird. Ausgehend davon liegt es nahe, einen Verstoß gegen die Bestimmungen über die Vergabeart wegen der damit regelmäßig verbundenen Gefährdung der genannten Haushaltsgrundsätze im Regelfall als schwerwiegend einzuordnen."<ref>BVerwG, Beschluss vom 13.02.2013 - 3 B 58.12 Absatz 7</ref>

Beschränkte Ausschreibung

Im Unterschwellenbereich werden öffentliche Aufträge bei beschränkten Ausschreibungen (Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb)

- nach der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)<ref>Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer-und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte</ref> entsprechend UVgO § 10 oder UVgO § 11 vergeben,

- nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)<ref>Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen</ref> Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben. (VOB/A § 3 Satz 2 Nr. 2)

Freihändige Vergabe

"Freihändige Vergabe ist im Geltungsbereich der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)<ref>Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen</ref> zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders

- wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt,

- wenn die Leistung besonders dringlich ist,

- wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,#wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,

- wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,

- wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil trennen lässt.

Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftragswert von 10 000 € ohne Umsatzsteuer erfolgen." (VOB/A § 3a Abs. 3)

Verhandlungsvergabe

Der Auftraggeber im Geltungsbereich der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)<ref>Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer-und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte</ref> kann gemäß UVgO § 8 Abs. 4 Aufträge im Wege der Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn

- der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,

- der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann,

- die Leistung nach Art und Umfang, insbesondere ihre technischen Anforderungen, vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,

- nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederholung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht,

- die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden können,

- es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen,

- im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge im angemessenen Umfang und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben werden müssen,

- eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb für den Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde,

- die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen sind,

- die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann,

- es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und erwerbbare Lieferleistung handelt,

- Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen,

- a) die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen bestimmt sind,

- b)bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftraggeber eine Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und

- c)bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde,

- 13. Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen bezogen werden können,

- 14. eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führt, als dies bei Durchführung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung der Fall wäre,

- 15. es aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung erforderlich ist,

- 16. der öffentliche Auftrag ausschließlich vergeben werden soll

- a) gemäß § 1 Absatz 3 an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder an Unternehmen, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder

- b) an Justizvollzugsanstalten oder

- 17. dies durch Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder Landesministeriums bis zu einem bestimmten Höchstwert (Wertgrenze) zugelassen ist; eine solche Wertgrenze kann auch festgesetzt werden für die Vergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen einer Auslandsdienststelle im Ausland oder einer inländischen Dienststelle, die im Ausland für einen dort zu deckenden Bedarf beschafft.

Der Auftraggeber kann nach UVgO § 12 Abs. 1 Satz 1 eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb durchführen.

Direktauftrag

- Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 1 000 Euro ohne Umsatzsteuer können nach UVgO § 14 Satz 1,

- Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3 000 Euro ohne Umsatzsteuer können nach VOB/A § 3a Abs. 4 Satz 1

unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag).

Der Auftraggeber soll in beiden Fällen zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln (UVgO § 14 Satz 2, VOB/A § 3a Abs. 4 Satz 2).

Am 6. Dezember beschloss Bayern, die Geltungsdauer der befristet erhöhten Wertgrenzen für Direktaufträge für in der Corona-Krise begründete Beschaffungen über Liefer- und Dienstleistungen bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 25.000 Euro netto bis Jahresende 2021 zu verlängern. Gleiches trifft auf Verhandlungsvergaben mit und ohne Teilnahmewettbewerb zu, ebenso für Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb unterhalb des jeweiligen Schwellenwertes.<ref>Quelle: https://www.vergabe24.de/service/news/vergaberechtliche-erleichterungen-in-mehreren-bundeslaendern-verlaengert/</ref>

Die einzelnen Verfahrensschritte

Verfahren im weiteren Sinne

Bedarfsermittlung

Es steht dem öffentlichen Auftraggeber grundsätzlich frei, den Auftragsgegenstand so festzulegen, dass sein Bedarf gedeckt wird. Rechtsvorschriften im öffentlichen Auftragswesen befassen sich weniger damit, was Vergabebehörden beschaffen, sondern vielmehr damit, wie sie es beschaffen. Aus diesem Grunde wird der Gegenstand eines Auftrags als solcher von den Vergaberichtlinien nicht eingeschränkt.<ref>Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , Seite 31</ref>

Anlegen der Vergabeakte

Schätzung des Auftragswertes

- WEITERLEITUNG Schätzung des Auftragswerts

Vergabevermerk

Der öffentliche Auftraggeber fertigt nach VgV § 8 Abs. 2<ref>vgl. auch VOB/A § 20 EU, SektVO § 8, KonzVgV § 6</ref> über jedes Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich einen Vermerk in Textform nach BGB § 126b an. Dieser Vergabevermerk umfasst mindestens Folgendes:

- den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers sowie Gegenstand und Wert des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems,

- die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl,

- die nicht berücksichtigten Angebote und Teilnahmeanträge sowie die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Nichtberücksichtigung,

- die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig befunden wurden,

- den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots sowie, falls bekannt, den Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, und gegebenenfalls, soweit zu jenem Zeitpunkt bekannt, die Namen der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers,

- bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen die in § 14 Absatz 3 genannten Umstände, die die Anwendung dieser Verfahren rechtfertigen,

- bei Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb die in § 14 Absatz 4 genannten Umstände, die die Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen,

- gegebenenfalls die Gründe, aus denen der öffentliche Auftraggeber auf die Vergabe eines Auftrags, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems verzichtet hat,

- gegebenenfalls die Gründe, aus denen andere als elektronische Mittel für die Einreichung der Angebote verwendet wurden,

- gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfemaßnahmen,

- gegebenenfalls die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil- oder Fachlose zusammen vergeben wurden, und

- gegebenenfalls die Gründe für die Nichtangabe der Gewichtung von Zuschlagskriterien.

Leistungsbeschreibung

In der Leistungsbeschreibung (Bill of Quantities - BoQ) ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung (GWB § 121 Abs. 1 für den Oberschwellenbereich, entsprechend UVgO § 23 Abs. 1 für den Unterschwellenbereich).

Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen. (GWB § 121 Abs. 2, UVgO § 23 Abs. 4)

Die Leistungsbeschreibung ist den Vergabeunterlagen beizufügen. (GWB § 121 Abs. 3)

Der öffentliche Auftraggeber fasst die Leistungsbeschreibung (GWB § 121) im Oberschwellenbereich nach VgV § 31 Abs. 1 in einer Weise, dass sie allen Unternehmen den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren gewährt und die Öffnung des nationalen Beschaffungsmarkts für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindert.

Wahl des Vergabeverfahrens

Im Vergabeverfahren sind folgende Arten der Vergabe möglich, je nachdem, ob der geschätzte Auftragswert oberhalb oder unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt<ref>vgl. Busse/Keller, Taschenbuch für Gemeinde- und Stadträte in Bayern, Boorberg Verlag, 4. Aufl. 2014, ISBN 9783415052086 S. 231</ref>:

| Oberschwellenbereich - Verfahrensarten<ref>GWB § 119</ref>: | Unterschwellenbereich - Arten der Vergabe<ref>VOB/A § 3;UVgO § 8</ref>: |

|---|---|

| Offenes Verfahren<ref>GWB § 119 Abs. 3</ref> | Öffentliche Ausschreibung<ref>VOB/A § 3 Nr. 1; BHO § 55; UVgO § 8 Abs. 2 Satz 1</ref> |

| Nichtoffenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb<ref>GWB § 119 Abs. 4</ref> | Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb<ref>BHO § 55; UVgO § 8 Abs. 2 Satz 1; VOB/A § 3a Abs. 1 Satz 1</ref> oder ohne Teilnahmewettbewerb<ref>VOB/A § 3 Nr. 2; UVgO § 8 Abs. 3</ref> |

| Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder ohne Teilnahmewettbewerb<ref>GWB § 119 Abs. 5</ref> | Freihändige Vergabe<ref>VOB/A § 3a Abs. 3</ref>/ Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb oder ohne Teilnahmewettbewerb<ref>UVgO § 8 Abs. 4, UVgO § 12</ref> |

| Wettbewerblicher Dialog<ref>GWB § 119 Abs. 6</ref> | |

| Innovationspartnerschaft<ref>GWB § 119 Abs. 7</ref> | |

| Direktauftrag<ref>UVgO § 14 Satz 1; VOB/A § 3a Abs.4</ref> |

Öffentlichen Auftraggebern im Oberschwellenbereich stehen das offene Verfahren und das nicht offene Verfahren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach ihrer Wahl zur Verfügung (GWB § 119 Abs. 2 Satz 1). Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) gestattet ist (GWB § 119 Abs. 2 Satz 2).

Im Unterschwellenbereich muss dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen (BHO § 55; UVgO § 8 Abs. 2 Satz 1). Für die Vergabe von Bauleistungen gelten VOB/A § 3, VOB/A § 3a) Abs. 1.

Erstellung der Vergabeunterlagen

Auftragsgegenstand

"Der „Gegenstand“ eines Auftrags bezeichnet die zu beschaffenden Produkte, Dienst- oder Bauleistungen."<ref>Quelle: Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , Seite 31</ref>

Es ist "allein Sache der Vergabestelle zu entscheiden, welche Gegenstände sie ausschreibt. Der Leistungsgegenstand wird von der Vergabestelle bestimmt. Die Vergabestelle ist nicht verpflichtet, ihren Bedarf so auszurichten, dass möglichst alle auf dem Markt agierenden Teilnehmer leistungs- und angebotsfähig sind<ref>VK Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 29.09.2004, VK 14/04</ref>. Dazu hat sie eine eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibung vorzunehmen, um es den Bewerbern zu ermöglichen, vergleichbare Angebote abzugeben<ref>Prieß, Die Leistungsbeschreibung, NZBau 2004, Seite 91</ref>. Allein der Auftraggeber entscheidet, was er haben will und wie er es haben will<ref>OLG Koblenz, Beschluss vom 05.09.2002, 1 Verg 2/02</ref>. Es ist nicht Aufgabe der Vergabekammern oder Vergabesenate den tatsächlichen oder vermeintlichen Bedarf einer Vergabestelle zu überprüfen. Das Vergaberecht regelt nicht, ob ein öffentlicher Auftraggeber sich zu einer Beschaffung entschließt oder welchen Gegenstand er beschafft. Unter Beachtung dieser vergaberechtliche Vorgaben kann eine Vergabestelle eine Ausschreibung nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Sie hat folglich auch die Möglichkeit, das Produkt, das sie haben möchte, so genau wie möglich in der Leistungsbeschreibung zu beschreiben, um genau dieses Produkt angeboten zu bekommen."<ref>VK Münster, Beschluss vom 20.04.2005 - VK 6/05</ref>

Die Bestimmung des Auftragsgegenstandes im Rahmen des Vergabeverfahrens kann allerdings "einen Verstoß gegen das Primärrecht darstellen, wenn ein Verstoß gegen die Grundfreiheiten vorliegt. In Betracht kommt ein Verstoß gegen

- den freien Warenverkehr (AEUV Art. 34 (ex-Artikel 28 EGV) und AEUV Art. 36 (ex-Artikel 30 EGV)),

- die Dienstleistungsfreiheit (AEUV Art. 56) oder

- das allgemeine Diskriminierungsverbot (AEUV Art. 18)."<ref>Thomas Schneider, Vanessa Schmidt, Rechtsgutachten umweltfreundliche öffentliche Beschaffung - Aktualisierung 2020, Seite 61 (Ziffer 4.1.1)</ref>

Ferner sind die Grundsätze der Vergabe zu beachten.

Leistungsbeschreibung

In der Leistungsbeschreibung (Bill of Quantities - BoQ) ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung (GWB § 121 Abs. 1 für den Oberschwellenbereich, entsprechend UVgO § 23 Abs. 1 für den Unterschwellenbereich).

Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen. (GWB § 121 Abs. 2, UVgO § 23 Abs. 4)

Die Leistungsbeschreibung ist den Vergabeunterlagen beizufügen. (GWB § 121 Abs. 3)

Der öffentliche Auftraggeber fasst die Leistungsbeschreibung (GWB § 121) im Oberschwellenbereich nach VgV § 31 Abs. 1 in einer Weise, dass sie allen Unternehmen den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren gewährt und die Öffnung des nationalen Beschaffungsmarkts für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindert.

Eignungskriterien definieren

Der Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter anhand von Eignungskriterien.

Zuschlagskriterien definieren

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt (GWB § 127 Abs. 1 Satz 1). Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen (GWB § 127 Abs. 3 Satz 1). Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen (GWB § 127 Abs. 4 Satz 1).

Bei Abfassung und Bekanntmachung der Zuschlagskriterien sind folgende Grundregeln zu beachten:

- Die Zuschlagskriterien dürfen keine uneingeschränkte Wahlfreiheit übertragen<ref>EuGH, Urteil vom 17.09.2002 - C-513/99; EuGH, Urteil vom 20.09.1988 – C-31/87; Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , 5.1.2 Abfassung und Bekanntmachung der Zuschlagskriterien, Seite 55</ref>

- Zuschlagskriterien sollten die Möglichkeit eines effektiven Wettbewerbs gewährleisten<ref>Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , 5.1.2 Abfassung und Bekanntmachung der Zuschlagskriterien, Seite 56</ref>

- Zuschlagskriterien müssen vorab bekannt gegeben worden sein.<ref>Richtlinie 2014/24/EU Anhang V, Teil C (18); Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , 5.1.2 Abfassung und Bekanntmachung der Zuschlagskriterien, Seite 56</ref>

Ausführungsbedingungen

Öffentliche Auftraggeber können nach Richtlinie 2014/24/EU Artikel 70 (Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (Vergaberichtlinie)) besondere Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags festlegen, sofern diese gemäß Artikel 67 Absatz 3 mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und im Aufruf zum Wettbewerb oder in den Auftragsunterlagen angegeben werden. Diese Bedingungen können

- wirtschaftliche,

- innovationsbezogene,

- umweltbezogene,

- soziale oder

- beschäftigungspolitische

Belange umfassen.

Vergabeverfahren im engeren Sinne

Vorinformation, § 38 VgV (nur für EU-weiteAusschreibungen)

Der öffentliche Auftraggeber kann die Absicht einer geplanten Auftragsvergabe mittels Veröffentlichung einer Vorinformation (Prior Information Notice, PIN) nach dem Muster gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 bekanntgeben (VgV § 38 Abs. 1).

Die Vorinformation kann an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union versandt oder im Beschafferprofil veröffentlicht werden. Veröffentlicht der öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation im Beschafferprofil, übermittelt er die Mitteilung dieser Veröffentlichung dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union nach dem Muster gemäß Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011. (VgV § 38 Abs. 2)

Hat der öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation gemäß Absatz 1 veröffentlicht, kann die Mindestfrist für den Eingang von Angeboten im offenen Verfahren auf 15 Tage und im nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren auf zehn Tage verkürzt werden, sofern

- die Vorinformation alle nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 geforderten Informationen enthält, soweit diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorinformation vorlagen, und

- die Vorinformation wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelt wurde. (VgV § 38 Abs. 3)

Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber gemäß VgV § 38 Abs. 4 Satz 1 im nicht offenes Verfahren oder im Verhandlungsverfahren auf eine Auftragsbekanntmachung nach VgV § 37 Absatz 1 verzichten, sofern die Vorinformation

- die Liefer- oder Dienstleistungen benennt, die Gegenstand des zu vergebenden Auftrages sein werden,

- den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung vergeben wird,

- die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen (Interessensbekundung),

- alle nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 geforderten Informationen enthält und

- wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestätigung veröffentlicht wird.

Ungeachtet der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Vorinformation können solche Vorinformationen zusätzlich in einem Beschafferprofil veröffentlicht werden (VgV § 38 Abs. 4 Satz 2).

Der öffentliche Auftraggeber fordert alle Unternehmen, die auf die Veröffentlichung einer Vorinformation nach Absatz 4 hin eine Interessensbekundung übermittelt haben, zur Bestätigung ihres Interesses an einer weiteren Teilnahme auf (Aufforderung zur Interessensbestätigung). Mit der Aufforderung zur Interessensbestätigung wird der Teilnahmewettbewerb nach § 16 Absatz 1 und § 17 Absatz 1 eingeleitet. 3Die Frist für den Eingang der Interessensbestätigung beträgt 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestätigung. (VgV § 38 Abs. 5)

Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt höchstens zwölf Monate ab dem Datum der Übermittlung der Vorinformation an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. (VgV § 38 Abs. 6)

Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung

Teilnahmewettbewerb

Das nicht offene Verfahren ist nach GWB § 119 Abs. 4 ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von Angeboten auffordert.

Bei einem nicht offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber nach VgV § 16 Abs. 1 Satz 1 eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben (VgV § 16 Abs. 1 Satz 2). Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung (VgV § 16 Abs. 1 Satz 3). Die vom öffentlichen Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf beim nicht offenen Verfahren nicht niedriger als fünf sein (VgV § 51 Abs. 2 Satz 1). In jedem Fall muss die vorgesehene Mindestzahl ausreichend hoch sein, sodass der Wettbewerb gewährleistet ist (VgV § 51 Abs. 2 Satz 2).

Angebotsphase

Im Unterschied zu den rechtlichen Vorgaben bezüglich der Angebotsfristen im Oberschwellenbereich gibt es im Unterschwellenbereich keine rechtlichen Vorgaben bezüglich Mindestfristen<ref>Angela Dageförde, Holger Thärichen, et al., Handbuch für den Fachanwalt für Vergaberecht (Schriftenreihe des forum vergabe), Bundesanzeiger Verlag, 3. Januar 2019, ISBN 9783846206836, Seite 118</ref>

Angebotseröffnung

Eignungsprüfung<ref>vgl. VgV § 42 Abs. 3</ref>

Der Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter anhand von Eignungskriterien.

Prüfung und Wertung der Angebote

Prüfung und Wertung von Angeboten erfolgen grundsätzlich nach einem vierstufigen Schema:

Vorabinformation (nur für EU-weite Ausschreibungen)

Zuschlag (oder Aufhebung des Vergabeverfahrens)

Information der nicht berücksichtigten Bieter

Umweltorientierte Beschaffung

"Umweltorientierte Auftragsvergabe (Green Public Procurement, GPP) ist ein wichtiges Instrument zum Erreichen der umweltpolitischen Ziele im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Ressourcennutzung sowie der Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch, und zwar insbesondere angesichts der Bedeutung der Ausgaben des öffentlichen Sektors für Waren und Dienstleistungen in Europa"<ref>Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , Seite 4</ref>

Die umweltorientierte Beschaffung („Green Public Procurement – GPP”) kann aufgefasst werden als

"…ein Prozess, in dessen Rahmen die staatlichen Stellen versuchen,

zu beschaffen, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere Folgen für die Umwelt haben als vergleichbare Produkte mit der gleichen Hauptfunktion."<ref>Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen - Ziffer 3.1</ref>

Nach GWB § 97 Abs. 3 werden bei der Vergabe Aspekte der

- Qualität und der

- Innovation sowie

- soziale und

- umweltbezogene Aspekte

nach Maßgabe des vierten Teils des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) berücksichtigt.

Entgegen dem Wortlaut ist GWB § 97 Abs. 3 nicht zwingend.<ref>Jan Ziekow /Uwe-Carsten Völlink, Vergaberecht, 4., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 2020, Verlag C.H. Beck, München, ISBN 9783406747113 § 97 Rn. 61</ref> Verpflichtende Vorschriften finden sich Im Rahmen der

- Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Liefer- oder Dienstleistungen (VgV § 67),

- Beschaffung von Straßenfahrzeugen (VgV § 68)

- IT-Büroausstattung - Von zentralen Regierungsbehörden angeschaffte IT-Produkte müssen den neuesten Mindeststandards für Energieeffizienz der Energy Star-Verordnung der EU (Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über ein gemeinschaftliches Kennzeichnungsprogramm für Strom sparende Bürogeräte ) entsprechen.<ref>Quelle: Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , Seite 7</ref>

- Gebäude – "Für öffentliche Gebäude gelten Energieeffizienz-Mindestanforderungen, die auf nationaler Ebene unter Zugrundelegung einer gemeinsamen EU-Methodik festgelegt werden. Ab 1. Januar 2019 müssen alle neuen Gebäude, die von öffentlichen Behörden als Eigentümer genutzt werden, „Niedrigstenergiegebäude“ sein (Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden). In der Energieeffizienzrichtlinie werden ebenfalls verbindliche Anforderungen an die Renovierung öffentlicher Gebäude und an Kaufverträge und neue Mietverträge festgelegt, die Energieeffizienz-Mindeststandards zu erfüllen haben."<ref>Quelle: Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der Europäischen Union (Stand: Februar 2016) © Europäische Union, 2016, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet , Seite 7</ref>

Drittschutz im Vergaberecht

Unternehmen haben nach GWB § 97 Abs. 6 Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren eingehalten werden.

KrWG § 45 "dient nicht nur dem auf den Umweltschutz und Ressourceneffizienz ausgerichtet Schutzzweck des § 1 KrWG, sondern auch dem Interesse derjenigen Unternehmen, die durch die Herstellung und Vermarktung umweltfreundlicher Erzeugnisse an der Verfolgung der Ziele der Kreislaufwirtschaft mitwirken.<ref>Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union, BT-Drs. 19/19373, Seite 71</ref>

Normen

Völkerrecht

Europäisches Recht

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)

Richtlinien

Vergaberichtlinien

- Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (Vergaberichtlinie)

- Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (Sektorenrichtlinie)

- Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (Konzessionsvergaberichtlinie)

- Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (Verteidigungsrichtlinie VSVKR)

Rechtsmittelrichtlinien

(Umsetzung durch GWB § 155 - GWB § 184 (Nachprüfungsverfahren )

- Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge, ABl. L 335 vom 20.12.2007, S. 31

- Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, ABl. L 076 vom 23.3.1992 S. 14, zuletzt geändert durch Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2007 zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge, ABl. L 335 vom 20.12.2007, S. 31 (Sektorenrechtsmittelkoordinierungsrichtlinie)

- Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge, ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33, zuletzt geändert durch Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2007 zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge, ABl. L 335 vom 20.12.2007, S. 31 (Rechtsmittelkoordinierungsrichtlinie)

Weitere Richtlinien

- Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG Text von Bedeutung für den EWR

- Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

- Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge

Außer Kraft

- Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen (Text von Bedeutung für den EWR) (außer Kraft)

- Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (außer Kraft)

- Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (Vergabekoordinierungsrichtlinie) (außer Kraft)

- Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (außer Kraft) (Sektorenrichtlinie)

Verordnungen

- Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011

- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates, geändert durch Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (Text von Bedeutung für den EWR )

Verordnungen zur Festlegung der EU-Schwellenwerte

- Delegierte Verordnung (EU) 2021/1953 der Kommission vom 10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge sowie für Wettbewerbe (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2021/1952 der Kommission vom 10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für die Vergabe öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge sowie für Wettbewerbe (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2021/1951 der Kommission vom 10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Konzessionen (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2021/1950 der Kommission vom 10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2019/1830 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2019/1829 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge sowie für Wettbewerbe (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2019/1828 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für die Vergabe öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge sowie für Wettbewerbe (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2019/1827 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den Schwellenwert für Konzessionen (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2019/1827 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den Schwellenwert für Konzessionen (Text von Bedeutung für den EWR)

- Verordnung (EU) 2017/2367 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR.)

- Delegierte Verordnung (EU) 2017/2366 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR. )

- Delegierte Verordnung (EU) 2017/2365 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR. )

- Delegierte Verordnung (EU) 2017/2364 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR. )

- Delegierte Verordnung (EU) 2015/2172 der Kommission vom 24. November 2015 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Vergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2015/2171 der Kommission vom 24. November 2015 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR)

- Delegierte Verordnung (EU) 2015/2170 der Kommission vom 24. November 2015 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Text von Bedeutung für den EWR)

Bundesebene

Bundesrecht

Grundgesetz (GG)

- GG Art. 1 Abs. 3<ref>vgl. BVerfG, Urteil v. 13.06.2006 - 1 BvR 1160/03 = NJW 2006, 3701</ref>: Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

- GG Art. 74 Abs. 1 Nr. 11: Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: ... 11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellungen und der Märkte;

- GG Art. 72

- GG Art. 114 Abs. 2 Satz 1: Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes.

Bundesgesetze

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

- HGrG § 30 Öffentliche Ausschreibung: Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur Abgabe von Angeboten auffordert.

Bundeshaushaltsordnung (BHO)

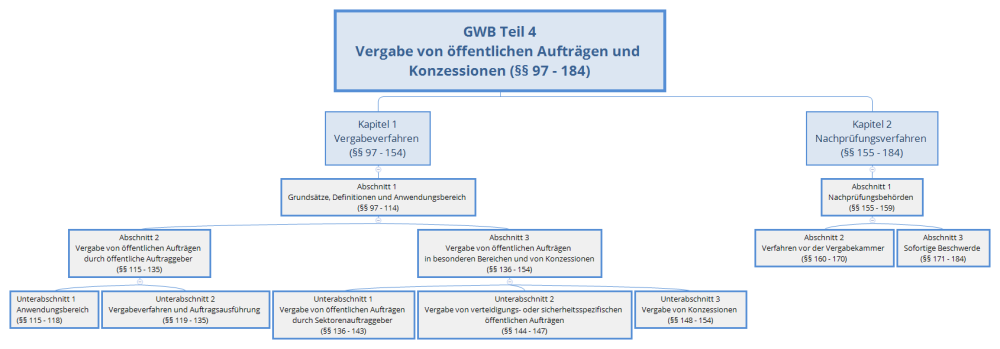

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (GWB Teil 4 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen (§§ 97 - 184)

Der vierte Teil des Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) dient der vollständigen Umsetzung der geltenden europäischen Richtlinien; die GWB § 97 ff. sollen im Einklang mit dem europäischen Recht die Rechte der Beteiligten festlegen<ref>Weyand, ibr-online-Kommentar Vergaberecht, Rn. 2/5 (Stand: 14.09.2015); BGH, Beschluss vom 12. Juni 2001- X ZB 10/01, juris Tz. 32 m. w. N.</ref>. Sofern dieser Gesetzeszweck i. S. einer dynamischen Verweisung zu verstehen ist, wären auch noch nicht umgesetzte Richtlinien, die geltendes europäisches Recht darstellen, bei der Auslegung des nationalen Rechts zu berücksichtigen<ref>OLG Celle, Beschluss vom 17.12.2014 - 13 Verg 3/13</ref>.

Die Bundesregierung wird in GWB § 113 ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen sowie zur Ausrichtung von Wettbewerben zu regeln. Folgende Verordnungen wurden erlassen:

- Vergabeverordnung (VgV)

- Sektorenverordnung (SektVO)

- Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV)

- Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV).

Auf der Grundlage des GWB § 114 Abs. 2 wurde die

erlassen.

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)

- KSG § 13 Abs. 2: Der Bund prüft bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der Beschaffung, wie damit jeweils zum Erreichen der Klimaschutzziele nach § 3 beigetragen werden kann. Kommen mehrere Möglichkeiten bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der Beschaffung in Frage, dann ist in Abwägung mit anderen relevanten Kriterien mit Bezug zum Zweck der Investition solchen der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von Treibhausgasemissionen über die gesamte Nutzungsdauer des Investitionsguts oder Beschaffungsguts zu den geringsten Kosten erreicht werden kann. Mehraufwendungen bei der Investition oder Beschaffung sollen nicht außer Verhältnis zu ihrem Beitrag zur Treibhausgasminderung stehen. Soweit vergaberechtliche Bestimmungen anzuwenden sind, sind diese zu beachten.

Fachanwaltsordnung

Verordnungen

Vergabeverordnung (VgV)

Sektorenverordnung (SektVO)

Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV)

Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV)

Verordnung zur Statistik über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen (VergStatVO)

Regelwerke

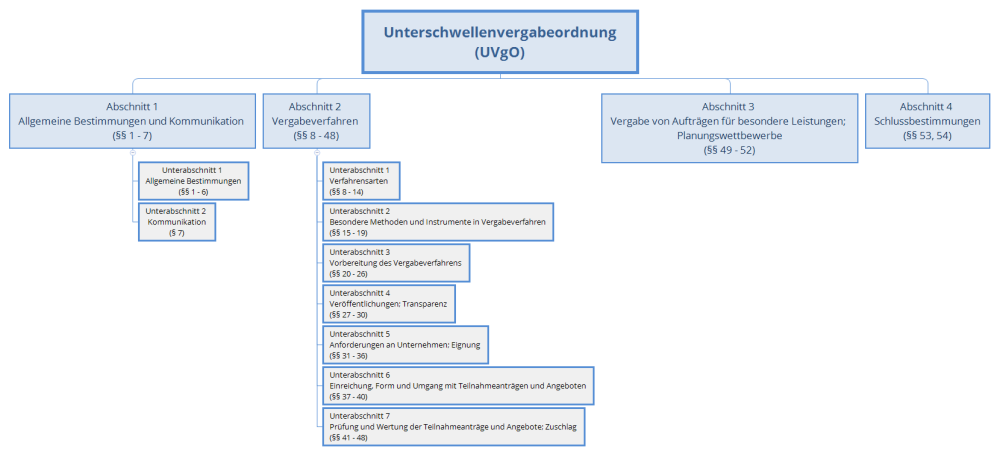

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)<ref>Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer-und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte</ref>

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)<ref>Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen</ref>

Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

Standardleistungsbuch-Bau - Dynamische BauDaten

Standardleistungsbuch-Bau Zeitvertragsarbeiten (Z) - Dynamische BauDaten (Zeitvertragsarbeiten im Auf- und Abgebotsverfahren)

Standardleistungskatalog für den Straßen-, Brücken- und Wasserbau

Regelungen für die Elektronische Bauabrechnung

Verfahrensbeschreibungen für die Elektronische Bauabrechnung des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB)

Richtlinien

- Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung

- Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen

Landesrecht

Bayern

Landesgesetze Bayern

Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (Bayerische Haushaltsordnung – BayHO)

Verordnungen Bayern

- KommHV-Kameralistik § 31 Vergabe von Aufträgen: (1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Verhandlungsvergabe rechtfertigen. (2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluß von Verträgen sind die Vergabegrundsätze anzuwenden, die das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat bekanntgibt.

- KommHV-Doppik § 30 Vergabe von Aufträgen: (1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Verhandlungsvergabe rechtfertigen. (2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat bekannt gegebenen Vergabegrundsätze anzuwenden.

Bekanntmachungen Bayern

- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 14. Oktober 2005 Az.: IB3-1512.4-138, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 12. Dezember 2012 (AllMBl 2013 S. 6) (veraltet)

- Dritte Änderung der Bekanntmachung über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 12. Dezember 2012 Az.: IB3-1512.4-239

- Zweite Änderung der Bekanntmachung über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 20. Dezember 2011 Az.: IB3-1512.4-202

- Änderung der Bekanntmachung über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 21. Juni 2010 Az.: IB3-1512.4-219

- Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen zur Rückforderung von Zuwendungen bei schweren Vergabeverstößen vom 23. November 2006

Nebenbestimmungen

Rundschreiben

- Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 24. April 2008 Geschäftszeichen IB3-1512.4-161 Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich

- Rundschreiben des Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 15. November 2010 Geschäftszeichen IB3-1512.4-197 Ausschlussliste der Obersten Baubehörde

Kommunale Vergaben in Bayern unterhalb der EU-Schwellenwerte

Verordnungen

Verwaltungsvorschriften Bayern

- Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen (VVöA) Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 24. März 2020, Az. B II 2 - G17/17 - 2

- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration - Az. B3-1512-31-19 über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich vom 31. Juli 2018 (AllMBl. S. 547), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 8. Dezember 2020 (BayMBl. Nr. 787)

- veraltet:

- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 14. Oktober 2005 Az.: IB3-1512.4-138, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 12. Dezember 2012 (AllMBl 2013 S. 6) (veraltet)

- Schreiben der Obersten Baubehörde im Staatsminister ium des Innern vom 22.04.2008 - Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich

Rechtsprechung

Europäischer Gerichtshof (EuGH)

- EuGH, Urteil vom 16.04.2015 - Rs. C-278/14: "Art. 23 Abs. 8 Richtlinie 2004/18/EG ist auf einen öffentlichen Auftrag, dessen Wert den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schwellenwert nicht erreicht, nicht anwendbar. Im Rahmen eines Auftrags, der nicht unter diese Richtlinie fällt, an dem aber ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse besteht, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist, sind die Grundregeln und die allgemeinen Grundsätze des AEU-Vertrags, insbesondere die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung sowie die daraus folgende Pflicht zur Transparenz, dahin auszulegen, dass der öffentliche Auftraggeber ein den Anforderungen der Vergabebekanntmachung entsprechendes Angebot nicht ablehnen kann, indem er sich auf Gründe stützt, die in dieser Bekanntmachung nicht vorgesehen sind."<ref>Amtlicher Leitsatz</ref>

- EuGH, Urteil vom 28.01.2016 - C-50/14 - Rettungsdienst

- EuGH, Urteil vom 29.03.2012 - C-599/10 - Angebot mit ungewöhnlich niedrigem Preis

- EuGH, Urteil vom 15.03.2012 – C-574/10 – Niedernhausen - Kein Aufstückeln einheitlicher öffentlicher Bauaufträge

- EuGH, Urteil vom 16.12.2008 - C-213/07 - Michaniki - Bewerbungsverbot von Medienunternehmen

- EuGH, Urteil vom 13.12.2007 - C-337/06 - Bayerischer Rundfunk - Öffentlich-rechtlicher Rundfunk als öffentlicher Auftraggeber

- EuGH, Urteil vom 27.11.2001 - C-285/99 - Impresa Lombardini - Ausschluss von Unterpreisangeboten

- EuGH, Urteil vom 11.08.1995 - C-433/93 - Anforderungen an die Vergabe öffentlicher Bauaufträge

Bundesverfassungsgericht (BVerfG)

- BVerfG, Beschluss vom 11.07.2006 - 1 BvL 4/00: "Bei strittiger gemeinschaftsrechtlicher und verfassungsrechtlicher Rechtslage gibt es keine feste Rangfolge unter den vom Gericht gegebenenfalls einzuleitenden Zwischenverfahren (Vorabentscheidung nach Art. 234 EG und Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG). Die Tariftreueregelung des § 1 Abs. 1 Satz 2 VgG Bln berührt das Grundrecht der Koalitionsfreiheit aus GG Art. 9 Abs. 3 GG nicht und verletzt nicht das Grundrecht der Berufsfreiheit aus GG Art. 12 Abs. 1 ."<ref>Amtlicher Leitsatz</ref>

- BVerfG, Urteil v. 13.06.2006 - 1 BvR 1160/03 = NJW 2006, 3701 - Gleichheit im Vergaberecht

- BVerfG, Beschluss vom 29.7.2004 - 2 BvR 2248/03: "Art. 19 Abs. 4 GG eröffnet den Rechtsweg gegen jede behauptete Verletzung subjektiver Rechte durch ein Verhalten der öffentlichen Gewalt. Gewährleistet wird nicht nur das formelle Recht, die Gerichte anzurufen, sondern auch eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle<ref>(vgl. BVerfGE 35, 263 [274]; 35, 382 [401 f.]; 37, 150 [153]; 65, 1 [70]; 93, 1 [13]; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 21. August 2001 – 2 BvR 406/00 –, NJW 2001, S. 3770; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. August 2002 – 1 BvR 1790/00 –, NJW 2002, S. 3691 f.)</ref>. Das Erfordernis effektiven Rechtsschutzes enthält in Verfahren, in denen ein Primärrechtsschutz zur Abwendung von Gefahren und möglicher Nachteile begehrt wird, auch das Gebot, dass durch den gerichtlichen Rechtsschutz so weit wie möglich der Schaffung vollendeter Tatsachen zuvor zu kommen ist<ref>(vgl. BVerfGE 93, 1 [13]; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. August 2002 – 1 BvR 1790/00 –, NJW 2002, S. 3691 [3692])</ref>. Dieser Grundsatz gewinnt namentlich im Zusammenhang mit dem vorläufigen Rechtsschutz Bedeutung, ist hierauf aber nicht beschränkt. Aus ihm folgt, dass keine überspannten Anforderungen an die Voraussetzungen der Gewährung gerichtlichen Rechtsschutzes zu stellen sind<ref>(vgl. Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. August 2002 – 1 BvR 1790/00 –, NJW 2002, S. 3691 [3692])</ref>."<ref>Abs. 26</ref>

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

- BVerwG, Urteil vom 30.01.2013 - 9 C 11.11 = IBR 2013, 566 - Modifizierter Erschließungsvertrag; Fremdanlieger; Erforderlichkeit der Kosten; Entscheidungsspielraum der Gemeinde; grobe Unangemessenheit; Vergaberechtsverstoß; Mitwirkungspflicht des Beitragsschuldners.

Bundesgerichtshof (BGH)

- BGH, Beschluss vom 04.05.2004 - 4 StR 49/04 - Bestechlichkeit; Einflussnahme auf Ausschreibungen und Vergaben der Bauverwaltung

Verwaltungsgerichte (VG)

- VG Regensburg, Urteil v. 19.10.2020 – RN 10A DK 19.32: "Ein Bürgermeister, der Ausschreibungen der Gemeinde abspricht und die entsprechenden Vergaberichtlinien nicht einhält, begeht ein innerdienstliches Dienstvergehen. Soweit der Gemeinde dadurch ein Schaden entsteht, kann dies zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führen (hier bejaht bei einem Schaden von ca. 54.000 EUR und einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Untreue zu 11 Monaten auf Bewährung)."<ref>Amtlicher Leitsatz</ref>

- VG Aachen, Urteil vom 14.05.2013 - 3 K 244/11 = IBR 2013, 557 - Ein Widerruf des Zuwendungsbescheides und die Neufestsetzung (Kürzung) der Zuwendung ist grundsätzlich angezeigt, wenn der Zuwendungsempfänger dadurch einen schweren Vergabeverstoß begeht, dass er die falsche Vergabeart wählt.

- VG Düsseldorf, Beschluss vom 25.08.2008 - 20 L 1283/08: Durch die Mitwirkung am Austausch der Ursprungskalkulation im Ausschreibungsverfahren und durch die Zahlung von Bestechungsgeldern, um potentielle Mitbewerber auszuschalten, verletzt ein Architekt - unabhängig davon, ob Mitbewerbern tatsächlich ein Schaden entstanden ist - in hohem Maße die ihm obliegenden Pflichten. Eine derartige Pflichtverletzung rechtfertigt die Löschung seiner Eintragung in die Achitektenliste. Auch überwiegt in einem solchen Fall das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung das private Interesse des Architekten, vorläufig bis zur Entscheidung in der Hauptsache von der Vollziehung verschont zu bleiben. (Amtlicher Leitsatz)